大学学長が理事長を訴える A president suing her university in Japan

- yd

- 2022年12月5日

- 読了時間: 7分

一般に組織での個人に対する嫌がらせは、きちんとした説明がなされない。この大学における理事長のハラスメントはその典型だった。理事長は、大学教育に対する理解や情熱もないまま、勝手な思い込みから、学長Aの教育方針やコロナ禍対応をよく理解しないまま、突然学長に辞表提出を強要した。通常どこの大学でも経営者(学校法人、理事会・理事長)と学務責任者(大学、学長)とは、車の両輪のような形で、異なる利益や目標を擦り合わせながら、大学の存続と発展にエネルギーを注ぐものである。もし両輪の間に問題や摩擦があるなら、対話とか注意とか警告とか調査委員会設置などの手順が不可欠である。しかし、この大学の理事長は隔週に学長室会議に出席し、意見交換をしていたにもかかわらず、突然Aに対して辞表提出を迫った。注意、警告、調査委員会の設置などは全くなかった。Aが理由をたずねても、総合的に判断したとしか言わなかった。巻き添えで辞任届を提出させられ任期途中で契約変更を強要されたB副学長が理由をたずねても、言いたくないと突っぱねた。

地位保全のための仮処分に際して、学長側に辞表を書かせる重大な過失や責任があったとする証拠が大学側から提出される可能性はあったが、蓋を開けてみれば、提出されたのは、署名も日付もない元役職者の理事長批判の1ページの文書、大半が事実誤認に基づく元役職者の2ページ足らずの学長批判文書、および、辞表強要のきっかけとなったO副学長の誤解と理解不足に満ちた主観的な3通のメール添付文だけだった。何も正当な根拠がないのに、気に食わないから突然発砲したのである。Aは前副学長の直訴状が重要な証拠として提出されたことに言葉を失ったと言う。

教育観が異なるというような高度な話ではない。なぜなら、理事長と学長との間で教育観について表立って対立したことはなかったし、コロナ禍での大学教育運営においても調整しながら前進できていたからである。理事長は、大学教育のあり方や教育プログラムの内容に関心ないと言っていた。経営者としては大学の財政が健全であれば文句はないはずだが、大学教育に関心がないと言いながら、経営的な観点からやみくもに退学率を下げろとばかり要求してきた。退学率が高どまりしている根本原因を追求するのが筋であるところ、理事長は、学生ファーストを主張する学長の方針は無視して、退学率や収支の帳尻だけ追い求めていた。

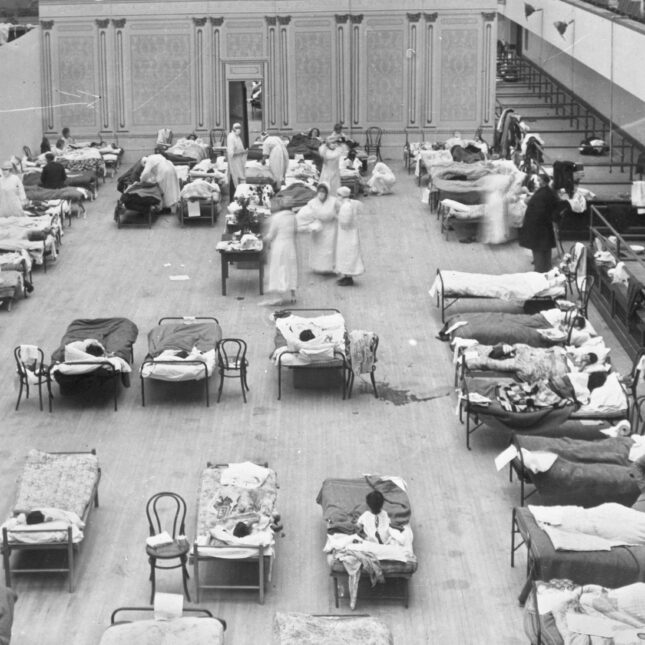

Aに服務規程違反があったわけでもない。多くの大学で、横領などの犯罪行為、健康上の理由、学長の施策による志願者激減など大学の運営に重大な支障が生じた場合など、服務規定に明記している。この学長の場合は犯罪、健康など何も支障はなく、定員は充足し志願者数はむしろ増加傾向だった。教員と職員との教職協働を実践する中で、特にコロナ禍対応においては、非常事態だったから、どこの大学でも、教員と職員との間に摩擦は存在した。他大学の学長たちも、夜遅くや週末に指示を出し続けたと述懐していた。そういった危機対応の只中にあった2020年の10月、秋学期の最中に、単に何か気に入らないから排除したいというような幼稚な好き嫌いの感情だけで、この理事長は学長に辞表を強要したのである。

だから仮処分申請の段階でも本訴の段階になっても、辞表を強要するに足るような証拠は何1つ出てこなかった。Aは、なぜこの理事長は辞表を強要したのか、と何人もの人に質問されたそうだが、コミュニケーション力の欠如した理事長本人は何も答えないし、証拠も出てこないのだから、理由について、皆目見当がつかないとしか言いようがなかったと言っていた。自分の思い通りにならないことを根に持ったY教授が、理事長が学長を兼務すればよいと進言したことは漏れ聞こえてきたが、2021年度、理事長は学長を兼務し始めて半年も経たないうちに次期学長を外部から連れてきた。理事長が自ら学長をやりたかったわけでもなかったのである。教育に情熱や理想を持っていないから、自ら学務の責任者をやりたいと思うはずもないのだろう。

多くの大学で学長の任期は4年である。辞表を強要された秋学期初頭、Aは任期残すところ1年と5ヶ月だった。理事長が通常の神経の持ち主なら、Aの仕事ぶりについて何か少し気に入らないことがあっても、残り1年と少し我慢してやらせて、任期満了で退任するまで待って、新しい学長を推挙すればよいことくらい、考えなくてもわかるだろう。そのような正常な判断もできずに突然後ろから切り付けるような非道徳的な振る舞いをする人に、大学の理事長が務まらないことは明白である。説明できないことをするのは、暴力であり、人道にもとる行為である。だからアカウンタビリティーや説明責任という言葉が重視される時代になっている。

Aは、辞表を強要されたことは民法の強迫にあたるとして、辞表の取り消し、未払い学長手当の支払い、名誉毀損の回復と慰謝料の請求を求めて理事長を訴えた。裁判においては、学長は民間会社の社長と同じ扱いを受け、辞表は組織側に提出された段階で有効になる。これは社長の権利保護の意味合いもあるということだった。今回のケースでは理事長は、金曜日に辞表か解任かを強い口調で迫り週末をはさんで月曜日に提出を求めたが、判例では強迫の要件はレイプや暴力などもっとひどいケースを想定していることが、裁判を始めて次第にわかったとAは言っていた。法律的な争点は唯一強迫があったかどうかに絞られ、オンラインの公判が6ヶ月続いた。書面でのやりとりがだいたい尽きた頃、裁判官は心証として、週末2日間猶予があったこともあり、少なくとも法的には辞表の強要という強迫は認めにくいとして、和解を勧めてきた。日本の法律の下では、8割の民事裁判が和解で終結し、そのほとんどが金銭解決となる。当初Aは被告尋問を経て和解または判決に進むことを想定したが、結局2022年3月に裁判官の和解提案を受け入れることにした。和解条項には、任期4年の満了までの未払い手当17ヶ月分のうち、大学側が何ヶ月分を支払うかの交渉になった。

Aは当初、金銭を求めているわけではないので妥協の産物である和解には否定的だった。特に金銭解決になる場合、辞表の取り消し、名誉毀損の回復、慰謝料の請求などの要求はすべて放棄することになるだけでなく、争いそのものをなかったことにするという法律上の解釈に強い違和感を覚えたと言っていた。他方、法律的には、和解による金銭解決が有望であることがわかり、渋々和解交渉に臨んだ。Aが未払手当を満額支払えと突っぱねれば、和解は成立しないので、17ヶ月分のうち何ヶ月分なら和解に応じる、というセコイ交渉ごとになり、結局、間をとった裁判官提案を受諾する結末となった。Aは和解で決着した当日は、あまりにみみっちい和解プロセスに憮然とし、終日悶々と過ごしたと言っていた。

その後Aは支援してくれていた家族、同僚や友人、あるいは同じように大学を訴えている他大学の教員にこのことを報告した。彼らの反応はニュアンスの差こそあれ、最善の決着だというものだった。法律に明るい同僚の中には、辞表を書いた段階で裁判で争うことはなかなか期待できないと思っていたが、よくここまで未払い分を取り戻すことができた、大学にとっては仕事をしていない学長に手当を払うという結末になったわけだから、事実上の勝訴であると評価する人もいた。確かに、大学側としては、もし正しいことを行ったと確信できていれば、和解に応じる必要はない。判決を求めて正々堂々と最後まで闘えばいい話である。それを貫けず和解に応じるという段階で、すでに内容的には辞表の強要を認めたに等しい。未払い手当17ヶ月分のうち、1万円でも支払うと言った段階で、大学側は事実上非を認めたことになり、原告勝訴だと言った同僚は、その点で正しかったと言ってよいだろう。

もちろんAにしてみれば、和解において、辞表の強要はなかった、名誉毀損もなかった、精神的苦痛に関する慰謝料請求も放棄する、というナイナイづくしで和解に応じることは大いに不満が残るところである。しかし、法律の枠組みの中では辞表の強要しか争えなかったことを考慮すれば、この結末は大きな意味を持つと言えるだろう。

和解により、法律的には辞表の強要も名誉毀損もなかったことになり、裁判経緯と和解内容はみだりに第三者に口外しないようにという和解条項文に署名したので、Aの言論活動は制約を受ける。しかしAが自らのブログで和解合意に抵触しない範囲で広く大学のガバナンス不全を訴えることは禁止されない。大学理事長や無責任な副学長にとっては、これからも針のむしろの状態が続くことになるだろう。

Aは、自分の身にふりかかったようなことが、日本の大学で実は稀ではないことを憂えている。

コメント