いわゆるスペイン風邪の伝染性確認実験 "Experiments to Determine Mode of Transmission of Influenza"

- yd

- 2024年8月25日

- 読了時間: 10分

出典

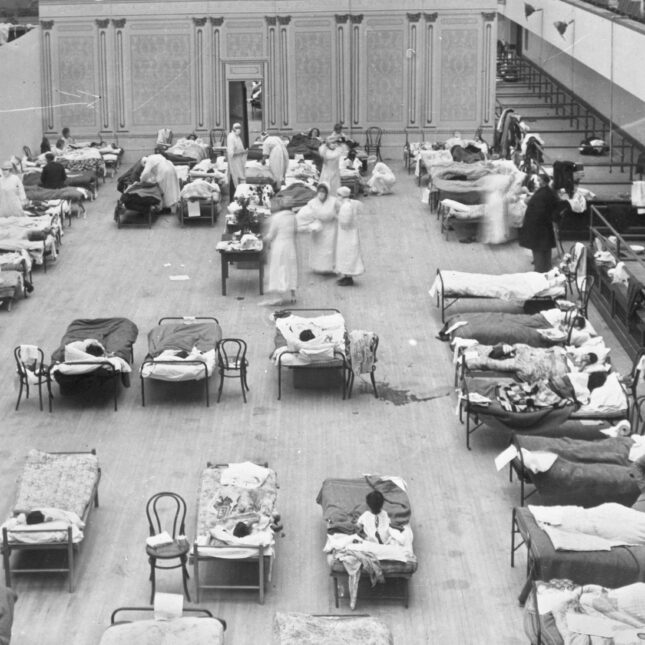

Edward A. "Doc" Rogers/Library of Congress via AP

1918年、米国赤十字看護師が臨時病院のオークランド市講堂でインフルエンザ患者を看護している (Volunteer nurses from the American Red Cross tend to influenza patients in the Oakland Municipal Auditorium, used as a temporary hospital in 1918.)

100年前のスペイン風邪の最中、米国の医師たちが、人から人への感染を確認しようと考えて実施した画期的な実験がありました。ところが、飛沫でも接触でも粘液の塗布でも輸血でも、全く感染を証明できませんでした。

この一連の実験は、現代の私たちの伝染病の常識を根本的に覆す実験結果です。私たちはこの実験の1919年以来100年間、何を考えて生きてきたのだろうか。現代の感染症対策は100%間違っているのではないか。マスクや手洗いや消毒や隔離など、全て無意味なのではないか。さらに、ウイルスは存在しないのではないか。また、病気は病原体による感染ではなく、人間の側のテレイン(環境)によるのではないか。現代医療の全ての前提を根底から覆しかねない実験と言えます。

とても考えさせられる報告です。今日、人権の観点から、同様の追実験はできないのかもしれませんが、ぜひ確認したいものです。

ミルトン・J・ローズノー医師の論文「インフルエンザの伝染性を確認する実験」の全訳

Milton J. Rosenau, M.D.

"Experiments to Determine Mode of Transmission of Influenza", Journal of American Medical Association, August 2, 1919. pp. 311-313.

原注: この論文は、1919年6月米国アトランティック・シティで開催された全米医師協会(AMA)第70回年次大会の病理学・生理学部会と予防医学・公衆衛生部会の合同セッションで発表されたものである。

原注: この論文、およびこの後に続くフロスト・パーク・コナー各博士の論文は、「インフルエンザ」のシンポジウムで報告された論文である。その他の論文および討論は、8月9日号、16日号に掲載される予定である。

訳注: 1919年6月アトランティック・シティでのAMA大会で発表されたこの論文の実験について、実施期間が明記されていないが、いわゆるスペイン風邪は1918年から1920年まで世界的に流行したので、1918年10月からのインフルエンザ流行期間にギャロップス島での実験、翌年1919年2月から3月の期間にポーツマスでの実験が行われたと推定できる。

以下がローズノー論文の全訳

以下の実験はボストン港の島で、海軍から提供されたボランティア要員に対して実施された。実施したのは米国海軍と公衆衛生サービスの人たちで、衛生図書館部長のG.・W・コイ博士、全米公衆衛生サービスのジョーゼフ・ゴールドバーガー博士、リーク博士、レイク博士が、米国海軍のJ・J・キーガン博士、ウェイン・リッチー博士及び私と協力して実施した。

実施したのは、ボストン港の隔離拠点のギャロップス島である。ここにはこのような実験に適した施設があり、大人数のボランティアと世話係を隔離、観察及び維持管理できる。

大半のボランティアは18歳から25歳の多感な年齢の人たちで、30歳前後の人はあまりいなかった。健康状態は全員良好だった。合計100名のボランティアのうち、誰も「インフルエンザ」にかかっていなかった。つまり免疫の問題をテストし、コントロール・グループとして比較するために典型的なインフルエンザの症状を示した数名を除いて、冬の間発熱を伴う症状を示した人はいなかった。

さて、まずかなり注意深く、インフルエンザの細菌(ファイファーのバチルス)の純粋培養したものをかなり少なめの量だけ、ボランティア要員数名の鼻腔に投与した。

この手始めの実験は成功しなかったので、次の本格的な実験に取り掛かった。

ギャロップス島での一連の実験

[第1の実験]

私たちは大胆になって、ボランティア要員19名に、ファイファー・バチルス13種類を混ぜてとても多い分量を投与した。その直前に肺の解剖で得られたものもあれば、さまざまな年齢の患者から培養したものもあった。13種類は当然のことながらさまざまな経緯で得られたものだった。有機体の入った懸濁液は、噴霧器(アトマイザー)を使って、ボランティアが息を吸い込んでいる時に鼻、目および喉に噴霧した。私たちの推計では何十億もの有機体を各ボランティアに投与したが、誰も病気にならなかった。

次に病人から採集したウイルスを使うことにした。つまり、患者の口・鼻・喉および気管支の物質と粘液分泌物を採取し、ボランティアに移した。採集は毎回同じ方法で行った。つまり、ベッドに寝ている高熱の患者に、大きくて浅いトレイを持ってもらい、片側の鼻腔を滅菌した大体5ccの食塩水で洗い、トレイに出してもらい、勢いよく鼻をかんでもらい、同じようにトレイに出してもらった。患者には同じ食塩水でうがいもしてもらった。次に咳で気管支の粘液を採取するとともに、各鼻孔の粘膜と喉の粘膜を綿棒でこすり取った。こすり取ったものはガラスのビーズの入った瓶に集め、トレイに採取したものも全て混ぜた。これをボランティアに投与したのである。この実験ではボランティア10名に、比較的少量にあたる約1ccを各鼻孔と喉に息を吸い込んでいる間に投与するとともに、目にも投与した。誰も病気にならなかった。フィルターを通してから別のボランティアに投与したが結果は同じだった。

強調しておきたいのは、粘液の提供者は全員ボストン市内の病院にインフルエンザで入院している患者たちのものだという点である。チェルシーの米海軍病院のこともあれば、ピーター・ベント・ブリガム病院のこともあった。これらの病院では、条件を満たす患者を見つけることができた。いつでも、インフルエンザと判定する基準がないことはわかっていたので、単に発熱しているだけの患者は採用せず、目立った集団感染の地域や発生場所だけから粘液提供者を募ったことは強調しておきたい。場合によっては100名が集団感染した学校から4名ないし5名の典型的な患者を選ぶことで、インフルエンザの誤診を防ぐようにした。

[2番目の実験]

さて、以上説明してきたような感染の再現実験が失敗したのは、もしかしたら、ボストンの病院で採取してから、場合によってはボストン湾のギャロップス島のボランティアに投与するまで4時間かかることが原因ではないかと考え、2番目の実験を計画した。つまりウイルスはひょっとして大変か弱く、こうした移動に耐えられないと考えて、大量の採集物を特別ルートでギャロップス島まで合計1時間40分で届けるようにしてみた。この実験では10名のボランティアに前述のような混合物6ccを両鼻孔、喉および目に投与した。一人当たり6ccだったので、その一部分は飲み込むことになった。しかし誰も病気にならなかった。

[第3の実験]

失敗したのは、移送にかかった時間だけでなく、使用した食塩水にも問題があったのではないか、ウイルスに有害だったのではないか、と考えて、第3の実験を考案した。時間の要素、食塩水の要素、その他全ての外的要因を排除するために、綿棒で鼻から鼻へ、喉から喉へ直接移してみた。喉はウェスト社製の管を使って扁桃腺からだけでなく後鼻咽頭からも採取した。

この実験にはボランティア19名に投与した。当時インフルエンザが流行していて、粘液提供者には事欠かなかった。ドナー何人かは罹患初日だった。2日目や3日目の患者もいた。しかし直接患者からの粘液を投与されたボランティアは誰も病気にならなかった。誰も罹患しないことがわかったので、ギャロップス島に隔離し、毎日3回検温し、もちろん注意深く検査し、1週間、常時医療的管理下に置いた。その後は解放されるか、別の実験に参加してもらった。全員が「2回」または「3回」の投与を受けた[が罹患しなかった]。

[第4の実験]

次の実験は輸血だった。発熱している患者ドナー5名を選んだ。何名かは発症初期だった。各患者の腕の静脈から20ccを採血し、5名分100ccを混ぜ、クエン酸ナトリウム1%を加えた。ボランティア10名にクエン酸を加えた血液10ccずつ投与した。しかし誰も病気にならなかった。そこで上気道から多量の痰を採取し、通常サイズのバクテリアは濾過できるが、「微小な」有機体は通すマンドラー型フィルターで濾過した。この濾液3.5ccをボランティア10名に皮下注射したが、誰も病気にならなかった。

[第5の実験]

次の実験は、普通の状態でインフルエンザが拡散する(と私たちが信じている)のを再現しようとするものだった。私も、接触することで人から人へ感染すると疑いもしない。ギャロップス島のボランティア10名をチェルシー地区の米海軍病院のインフルエンザ患者30名の病棟に連れて行った。

事前に患者10名のドナーを選んであった。ボランティア10名は、それぞれ次のような手順で患者に接触した。

「ボランティアは患者のベッドに連れて行かれ、患者に紹介され、ベッド横に座った。握手してから、指示通り、支障ない限り近づいて、5分間会話した。その後患者は精一杯空気を吐き出し、かたやボランティアはその呼気を吸い込んだ。鼻と鼻の距離は5cmくらいだった。これは5回大体きちんと繰り返された。

5回やったあと、患者はボランティアの顔めがけて5回咳を吹きかけた。

ボランティアたちは完璧に実験を遂行した。高い理想主義を抱いていた。他の人たちを助けることができるかもしれないと考え、実験に積極的に参加していた。ボランティアたちは患者と5分間話し握手し、直接顔に吹きかけられた呼気を5回吸い込んだ後、次の患者のベッドサイドに移動し同じ実験を繰り返した。各ボランティアは10人の異なる罹患状態のインフルエンザ患者と接触した。患者は多くが発症したばかりで、発症から3日を超えた患者はいなかった。」

ボランティア10名は、10名のインフルエンザ患者と濃厚接触した。その後7日間注意深く観察したが、全く発症しなかった。

ポーツマスでの実験

この時点で休暇の時期になり、資材が枯渇したので、実験は一時的に中止した。実際のところ、実験結果についてかなりの驚きがあり、当惑もしていた。次にどうすればいいかわからなかったので、少し深呼吸して休養するのが良いと感じていた。

2月に始め3月まで続いた次の実験では、ボランティア50名をディア島海軍訓練所から注意深く選んだ。紙幅が限られるので詳細は省略するが、簡潔なデザインで注意深く計画を立てて実施したが、結果はとても紛らわしく当惑させられてしまった。具体例を2つ挙げて説明したい。いずれも極めて示唆的でとても興味深いものである。

2月と3月に、疫病は終息しつつあった。ドナーを見つけるのに苦労するほどだった。インフルエンザの判定基準がないので、診断に自信が持てなかった。幸運なことに、ボストンの北数時間のところにあるポーツマス海軍刑務所で流行が始まったことがわかり、ボランティアを車2台に乗せ、ポーツマスに急行した。そこでギャロップス島での実験を追実験した。ポーツマスでは多数の患者のうち、典型的な患者を注意深く選んで、ボランティア要員に直接粘液などを投与した。36時間のうちに、ボランティアの半数は発熱し喉の痛みを訴えたが、溶血連鎖球菌が原因で間違いなかった。診察した臨床医は全員、普通の喉の痛みであると言った。

もう一つ、前年10月から病気を観察していた私たちのチームのL博士が、ポーツマス海軍基地の6名の健康な男性からの採取物を集めてきた。彼らはインフルエンザの発症前の被験者である可能性があった。なるべく初期段階の採取物が欲しかった。なぜなら状況証拠から見て、感染は初期に起きやすいと思われたからである。男性6名は誰もインフルエンザを発症しなかったが、それまで全く発症することのなかったL博士本人が、36時間以内にインフルエンザの臨床的症状で倒れた。

結論

この種の消極的な結果から性急に断定的な結論を導くべきではない。多くの要因を検討する必要がある。ボランティア要員たちが影響を受けにくい人たちだったのかもしれない。免疫を持っていたのかもしれない。この病気に接した他の人たちと同じように、彼らもインフルエンザに接していた。但し、臨床的に攻撃されたとする記録はない。

サンフランシスコのゴート島でリッチー博士ととも類似の実験を行ったマコイ博士は、インフルエンザの流行に全く接していないボランティアを集めて実験したが、彼も同じように発症させられなかった。つまり病気を再現できなかった。もしかしたら、インフルエンザの感染について、まだ明らかになっていない一つまたは複数の要因があるのかもしれない。

実際、病気の原因はわかっていると思って、インフルエンザのこの流行に対処しようとした。どのように人から人へ感染する確信を持っていた。この実験から学ぶことがあるとすれば、もしかしたら、この病気について何を知っているか、実はあまりはっきりわかっていないのかもしれない。

(原注: 実験の完全な記録は、連邦公衆衛生局が出版している。)

コメント